〈 主 旨 〉

令和6年度島根県障がい者アート作品展 は、文化芸術活動を通じた障がい者の自立と社会参加を推進しています。この度のアート作品展にご応募いただいた作品を審査し、受賞作品を掲載させていただきます。

[ 主 催 ] 島根県 / 島根県障がい者文化芸術活動支援センター アートベースしまねいろ

[ 協 力 ] 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会 / 島根県知的障害者福祉協会 / 島根県立大学・島根県立大学短期大学部

[ 後 援 ] 公益財団法人しまね文化振興財団 / 島根県障害者社会参加推進センター

[ お問い合わせ先]

島根県障がい者文化芸術活動支援センター アートベースしまねいろ

〒695-0024 島根県江津市二宮町神主1964番地31(社会福祉法人いわみ福祉会 総合福祉施設ミレ青山内)

℡080-5756-3225(担当:渉/三澤)Fax0855-54-3101 Mail: artbase@shimaneiro.jp

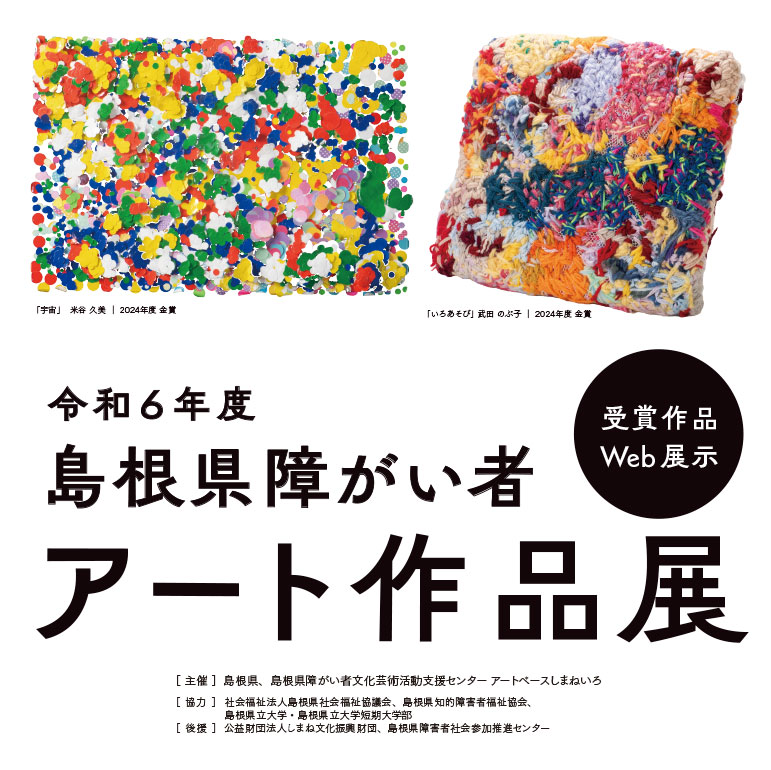

受 賞 作 品

全 体 講 評

福井 一尊

本展覧会には、絵画、工芸、書、写真、彫刻など400点のバラエティーに富んだ色彩豊かな作品が出品されています。施設ごとに応募された372名の作品の他、個人で応募された作品も28点あります。14年目を迎えた本展ですが、審査の印象として、昨年よりも大胆に伸びのびと表現活動に取り組んだ作品が多かったように感じます。それは、作品の大きさや分野の広がり、そして作者の手の動きの伸びやかさからも感じられました。コロナ禍によってコンパクトな生活を強いられた作者の気持ちが、ようやく完全に開放され、造形表現に表れてきたのではないでしょうか。このような変化は、作者や支援者の日々の生活体験の豊かさの現れでしょうから、関係する者としてとても嬉しいことです。

そのような中で金賞となりました2作品は、筆や絵の具、鉛筆といったこれまでの画材が用いられていません。金賞の一人、武田のぶ子さんの「いろあそび」は毛糸の刺繡を前面に施した座布団形状の作品です。作品表面は色の異なる毛糸の組み合わせで覆われています。またもう一人の金賞である米谷久美さんの「宇宙」は、何層にもシールを貼り合わせて作られた平面作品です。つまり、これまでの美術表現の概念を飛び越えるような個性が作品の軸にあるのです。まさに美術を超えたART作品になっており、窮屈でなく、見る者を気持ちよくさせる力を持った秀作に仕上がっています。このような作品が島根県内で生まれたこと、それを支援者の手を経て本展に出品されたこと、そしてそれを最高賞にできたことは本展の進化といってよいのだと思います。この表現の広がりを本展では保障し、作品の良さを正当に評価してまいります。

さて、私たちの生活にAIが活用され、便利になってきたことを実感します。これから益々AIが作ったものに囲まれた生活になることでしょう。そのような時代だからこそ、その作者にしかできない物の捉え方、焦点の絞り方、材料や色彩の使い方が際立つ世の中になるように感じます。つまり、その人にしかできない表現の意義が益々深まるような気がしているのです。

作者の個性と出会う瞬間は、何と楽しいことでしょう。是非、本展にご来場いただいた方々にも、近くで見て、感じて楽しんでいただきたいです。そして、今日も明日も県内全域で表現活動を楽しんでいる作者の皆さんに思いを馳せていただけましたら、こんなに嬉しいことはありません。

櫛野 展正

惜しくも佳作に留まったが、最も心を打たれたのは、福井晃さんの「福井さんからの手紙」だった。会場には、作者が担当支援員へ自分の要求を訴えるために送った手紙の山が展示されていた。担当者が願いを叶えてくれないことがわかると、その文字数が減ったり、特に強く希望するものは赤字で書いたりと、背後にはさまざまなエピソードが見え隠れしていた。しかし、これらの作品は手紙をもらった支援者の人たちが大切に保管しているからこそ、いまこうして目にすることができるわけだ。そのように考えたとき、銀賞を受賞した石富夕華さんの「わたしの相棒!」のように、作者と支援者の豊かな関係性を明示させるような表現を本展では多くみることができた。

障害のある人たちが描いた絵画などのために、支援員の人が知恵を絞って、まるで「自助具」のような額縁や装置を制作しているのは、どこか滑稽に思えてしまうが、本展はそうしたさまざまな人の思いを乗せて成り立っている公募展だと言えるのかもしれない。

廣田 理紗

年に一度、作る喜びや衝動がストレートに表現された作品を目にする機会として、今日を楽しみにしてきました。今回も見どころ豊富な多くの作品に出会え、たくさんのエネルギーをいただきました。

毎年話題となることながら、日々の制作のなかからどれを作品とし、それをどのようにプレゼンテーションするかというところで、作者と支援者との関係や絆の現れ、支援者の援助の程度がどれほどまでのものを「良いもの」とするか、ということが今日は頭に残りました。障害者アートの枠を超えた、作家と作品の間にある普遍的な問題だと思われ、作品をよりよく「作品化」する難しさについて考える機会となりました。

吉川 雄二

アートに関してはまったくの素人で、審査委員としてはまさに「ふてほど」な私でしたが、実際に審査してみると個性的な力強い作品に、優しい作品に圧倒され、楽しさを感じていました。

また、作品展での「見せ方」を一生懸命に考えておられる支援員の皆さんのご尽力を垣間見ることができ、頭が下がる思いでした。

障がい者の皆さんのアート活動がさらに広がり、また多くの皆さんにご鑑賞いただきますよう、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

髙岩 綾子

今年も関係者皆様方のご協力により県内から400点もの作品が集まりました。この素晴らしい会場である県立美術館で今年もアート展を開催することができたことに本当に感謝し喜んでおります。

「表現活動」は障害のある人たちにとって大切な仕事であり、自分を知ってほしいという切実な想いであり、生きるために必要なことです。

決して美術が得意な人たちの作品を集めたわけではなく、むしろその逆で、「こんなこと出来ると思わなかった」人たちが、「何もできない」と言われてきた人たちが今までにない作品を生み出し、本人が幸せになっているだけでなく、周りの人の意識や既存の価値観まで変えていく。彼らが作る作品にはそんな力があると思います。

毎年そんな彼らの作品に出合えることがとても楽しみです。ぜひ鑑賞しながら背景にある彼らの感性を想像してみてください。